- ホーム

- ユニバーサルマナー検定について

ユニバーサルマナーとは

このような経験はありませんか?

困っている人を見かけたが

声をかける勇気が出ない。

声をかける勇気が出ない。

実は迷惑になってしまうのでは

と考えてしまい不安。

と考えてしまい不安。

どうやってサポートをすれば

よいか分からない。

よいか分からない。

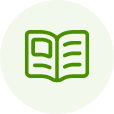

多くの人が「何かしたい」と思っても一歩踏み出せない現実

手助けをしたことが「ない」

理由に関するアンケート調査結果

理由に関するアンケート調査結果

.png?height=2000&name=NoPath%20-%20%E3%82%B3%E3%83%94%E3%83%BC%20(2).png)

「声をかけたい」という想いを行動に移すことができないとすれば、それは多様な方々の視点が「わからない」からです。私たちには「知ること」だけで、できる行動があります。

ハードは変えられなくても、ハートは変えられる

高齢者や障害者、ベビーカー利用者、外国人など、多様な方々を街で見かける現代。

私たちにとって、“自分とは違う誰かの視点に立ち行動すること”は、特別な対応ではなく、「こころづかい」の一つです。 多様な方々へ向き合うためのマインドとアクション。それを私たちは「ユニバーサルマナー」と名づけました。ハード(設備)を変えることができなくても、私たち一人ひとりの「ハート」は今すぐに変えることができます。

自分とは違う誰かのことを考えられる社会。困っている人がいたら行動し、助け合える社会。皆が安心して、心から楽しく過ごせる社会。

わたしたちは皆さんと共に、そんな社会を実現したいと考えています。

自分とは違う誰かの視点に立ち、行動する人になる

ユニバーサルマナー検定とは?

ユニバーサルマナー検定とは、ユニバーサルマナーの実践に必要な「マインド」と「アクション」を体系的に学び、身につけるための検定です。

適切な声がけやコミュニケーションを行うために、まずは多様な人々の特徴や心理状況を知ることから始めます。その上で、日常生活や接客時における適切なサポート方法を学ぶことができます。

ユニバーサルマナー検定が選ばれる3つの特長

満足度98%!障害のある当事者がカリキュラム監修と講師を務める

ユニバーサルマナー検定では、障害のある当事者講師がカリキュラムを監修しています。本当に喜ばれる細やかな配慮を身につけられるのは、当事者視点ならではのこだわりと発想があるためです。

講師一覧はこちら

原口 淳Haraguchi Jun

生まれつき視覚障害があり、全盲(視力がまったくない状態)。高校までは盲学校に在籍し、追手門学院大学に進学。盲学校在籍時は放送部に所属し、健常者の学生も参加する放送コンテストのアナウンス部門で全国大会に進出。

薄葉 ゆきえ Usuba Yukie

幼少の頃肺炎にかかり、その後遺症で特発性の感音性難聴と診断される。以降も聴力が落ち続け、30代半ばで失聴。コミュニケーションの方法は、口話、筆談、手話など相手や状況に合わせて使い分ける。

田中 利樹Tanaka Riki

生まれつき視神経に腫瘍があり、右目の視力が全く無い。幼少期から「視覚障害があるからこそ、出来ることはたくさんある」という思いを持ち、さまざまなスポーツやボランティア活動に挑戦をする。

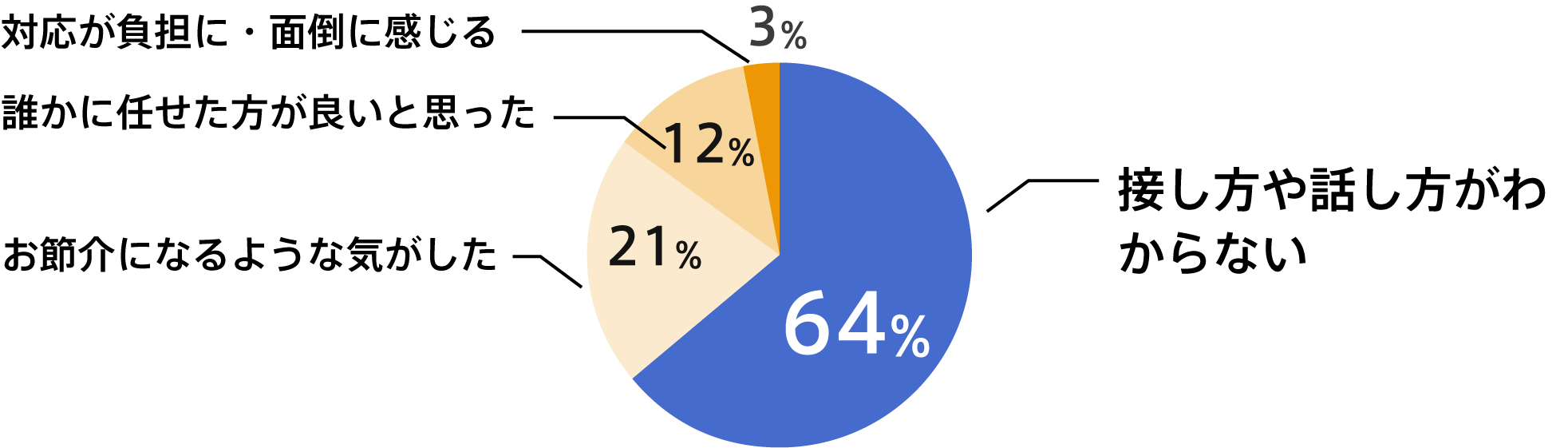

一歩を踏み出す自信がつき、 圧倒的な行動変容が起きる。

ユニバーサルマナー検定は、知識偏重ではなく、実践に重きを置いています。実際に受講者の98.3%が一歩を踏み出す自信が付いてます。受講後、職場や日常生活において、「初めてサポートが出来た。」「お客さまに喜んでいただけた。」「障害のある同僚への配慮が自然に出来た。」という声も多数いただき、多くの方々の行動変容に繋がっています。

※アンケート実施期間:2022年8月~2023年5月

時間や場所に縛られない多様な受講スタイル

eラーニング

- Web上でいつでもどこでも受講可能

- PC・スマホ・タブレットに対応

オンライン

- Web会議を用いたライブ配信

- 遠方の方も臨場感ある受講が可能

会場受講

- 講師と対面して学べる

- 2級は障害者・高齢者体験が可能

受講形式に関しては、会場受検・オンライン・eラーニングの3種類の中から選べます。地方にお住まいの方や会場までの移動が難しい方、まとまった時間の確保が難しい方なども、ご自身の希望する受講形式で学ぶことが出来ます。

導入事例

上場企業から教育機関や自治体まで

導入事業者1,000社以上の実績

導入事業者1,000社以上の実績

よくあるご質問

- 個人受検と団体受検の違いは何ですか?

- 団体受検の場合、貴社のご都合の良い時間、場所(オンライン含む)へ講師を派遣することが可能です。

- 最大何名まで受講可能ですか?

- 3級に関しては特に人数制限はございません。(オンライン受講の場合は100名程度を推奨しております。)2級の場合は、1開催あたり最大48名とさせていただいております。

- オンラインと会場受検など、複数の受講方法を組み合わせることは可能ですか?

- 可能です。詳細は担当者とお打ち合わせをさせていただきます。

_%E3%82%B5%E3%83%A0%E3%83%8D%E3%82%A4%E3%83%AB%E7%94%A8.png?width=2000&height=1000&name=%E8%A5%BF%E6%AD%A6%E9%89%84%E9%81%93%E6%8B%85%E5%BD%93%E8%80%85%E3%81%95%E3%81%BE(%E3%81%BC%E3%81%8B%E3%81%97)_%E3%82%B5%E3%83%A0%E3%83%8D%E3%82%A4%E3%83%AB%E7%94%A8.png)